OLIF et XLIF sont des approches de fusion lombaire « latérales » mini-invasives. Elles partagent des objectifs (décompresser, corriger l’alignement et stabiliser), mais diffèrent par le corridor anatomique, le profil de complications et certains délais de récupération. Ce guide compare, en langage clair, dans quels cas chaque technique est envisagée, comment le problème est diagnostiqué, quelles alternatives existent, les bénéfices et risques réalistes, et quand se rendre aux urgences.

- Comparatif pratique en 9 points : anatomie, niveaux traitables, douleur postopératoire, complications typiques et retour au travail.

- Les examens réellement nécessaires avant de décider, et dans quelles situations l’intervention n’est pas recommandée.

- Alternatives non chirurgicales et autres techniques (endoscopie, TLIF/ALIF) avec leurs avantages et limites.

- Checklist finale pour discuter avec votre spécialiste sans rien oublier d’important.

1. Qu’est-ce que l’OLIF et l’XLIF ?

Deux variantes de la fusion lombaire « latérale », une famille de techniques mini-invasives visant à placer un implant intersomatique (cage) entre deux vertèbres pour restaurer la hauteur discale, décomprimer indirectement les nerfs et améliorer l’alignement. En XLIF, l’accès est transpsoas (à travers le muscle psoas). En OLIF, il est antérieur au psoas, en passant devant ce muscle et derrière le péritoine.

2. Symptômes et indications

Envisagée en cas de lombalgie mécanique avec ou sans douleur du membre inférieur due à une compression foraminale, une sténose foraminale et certaines déformations ou spondylolisthésis dégénératifs lorsque le traitement conservateur bien conduit a échoué. Peut aussi être discutée en reprise chirurgicale ou lorsque une voie postérieure classique entraînerait davantage d’agression tissulaire.

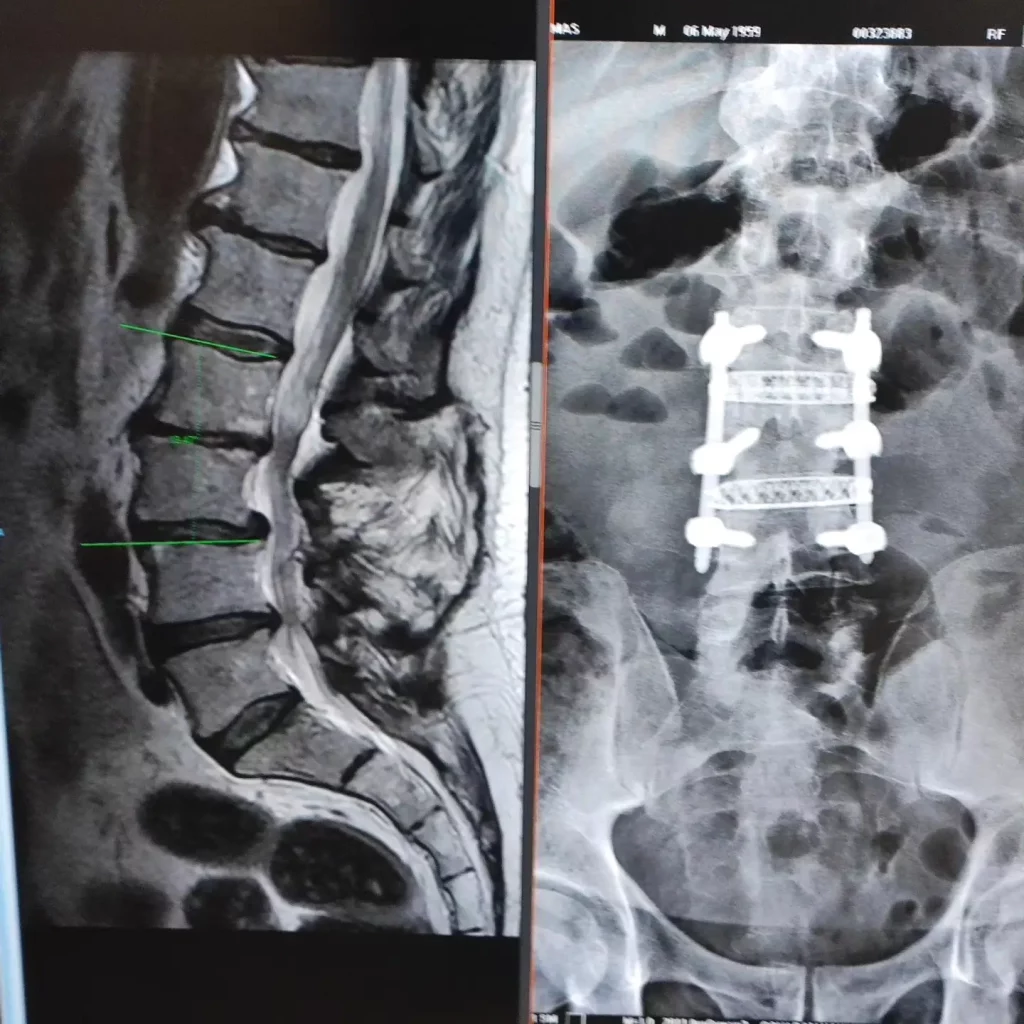

3. Diagnostic : examens utiles (et ceux qui apportent peu)

- Interrogatoire et examen neurologique : orientent le niveau et la cause probable de la douleur.

- IRM : examen de référence pour évaluer disques, facettes et atteinte nerveuse.

- Radiographies dynamiques (flexion/extension) : détectent une instabilité si elle est suspectée.

- Scanner : utile pour planifier les vis ou analyser des chirurgies antérieures.

- Électromyographie : réservée aux doutes diagnostiques ou pour distinguer une pathologie périphérique.

Il n’est pas recommandé d’enchaîner les examens si leurs résultats ne modifient pas la conduite à tenir. La décision repose sur la somme clinique-imagerie, et non sur le caractère « grave » de l’IRM.

4. Les 9 différences clés entre OLIF et XLIF

- Corridor anatomique : l’XLIF traverse le psoas ; l’OLIF passe en avant. Cela conditionne le profil des complications typiques.

- Gêne liée au psoas : après XLIF, faiblesse transitoire de la flexion de hanche ou fourmillements sur la face antérieure de la cuisse. En OLIF, c’est moins fréquent car on n’empreinte pas le psoas.

- Chaîne sympathique lombaire : en OLIF, risque d’irritation de la chaîne sympathique (sensation de chaleur ou sudation unilatérale de la jambe) si la rétraction est prolongée ; minimisé par une technique soignée.

- Niveaux traitables : L2–L5 dans les deux cas avec fiabilité ; L4–L5 est plus « exigeant » en raison du plexus et des vaisseaux. L5–S1 requiert souvent d’autres techniques (position des vaisseaux et crête iliaque).

- Correction de l’alignement : restauration de la hauteur et de la lordose segmentaire comparable ; la taille de la cage et la libération adéquate sont déterminantes, pas seulement la voie d’abord.

- Décompression indirecte : en restaurant la hauteur discale, le foramen s’agrandit. En cas de compression postérieure franche (sténose centrale sévère), on associe parfois une décompression directe.

- Saignement et douleur postopératoire : moindres que par des voies ouvertes traditionnelles ; l’OLIF peut entraîner moins de gêne musculaire puisqu’on n’outrepasse pas le psoas.

- Événements neurologiques vs vasculaires : l’XLIF concentre davantage d’événements neurologiques transitoires (psoas/plexus). L’OLIF expose davantage à des phénomènes sympathiques ou, rarement, vasculaires ; les taux globaux restent bas entre des mains expertes.

- Courbe d’apprentissage et équipe : nécessitent une planification 3D et une imagerie peropératoire ; l’expérience de l’équipe réduit les complications et les délais.

5. Alternatives non chirurgicales

- Éducation et exercice : programme de force et de contrôle moteur lombo-pelvien.

- Antalgiques avec prudence : éviter les opioïdes au long cours.

- Kinésithérapie : thérapie manuelle intégrée à un plan actif.

- Infiltrations : soulagement temporaire dans des cas sélectionnés (épidurale, facettaire, sacro-iliaque).

L’objectif est d’améliorer la fonction et la qualité de vie ; beaucoup de personnes évitent la chirurgie avec un plan bien mené.

6. Alternatives chirurgicales et comparaison

- Endoscopie/décompression microscopique : utile si le problème principal est la compression nerveuse sans instabilité.

- TLIF/PLIF (postérieures) : permettent une décompression directe et une fusion par voie postérieure ; plus de manipulation musculaire.

- ALIF (antérieure L5–S1) : excellente pour la lordose et la hauteur foraminale ; nécessite une équipe expérimentée en vasculaire.

Le choix dépend de l’anatomie, du niveau atteint, des symptômes et des objectifs (douleur radiculaire, instabilité, correction de l’alignement).

7. Bénéfices attendus et risques/effets indésirables

Bénéfices

- Diminution de la douleur radiculaire et amélioration de la fonction grâce à l’agrandissement des foramens.

- Récupération plus rapide et moindre saignement par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle.

- Possible correction de l’alignement et prévention de l’affaissement discal.

Risques

- Communs à toute fusion : infection, thrombose, saignement, lésion nerveuse, pseudarthrose, douleur persistante.

- XLIF : faiblesse transitoire de la flexion de hanche, paresthésies antérieures de cuisse, irritation du plexus fémoral.

- OLIF : irritation de la chaîne sympathique (modifications thermiques/sudation de la jambe) et, rarement, lésion vasculaire.

Les complications graves sont rares avec une bonne sélection et une équipe expérimentée, mais jamais nulles.

8. Critères pratiques d’orientation

- Douleur et limitation fonctionnelle significatives après 6–12 semaines de traitement conservateur bien conduit.

- Corrélation clinico-radiologique claire (niveau et côté).

- Déficit neurologique progressif ou déformation évolutive.

9. Délais de récupération réalistes

- Vie quotidienne : déambulation précoce et tâches de base en quelques jours si l’évolution est favorable.

- Travail : postes sédentaires en 2–6 semaines ; métiers physiques, 6–12 semaines ou plus selon les exigences et l’évolution.

- Rééducation : programme structuré de force, mobilité et contrôle moteur pour accélérer la reprise.

Les délais dépendent davantage de votre état initial, des comorbidités et du type d’activité que du choix OLIF vs XLIF.

10. Quand aller aux urgences

- Perte progressive de force ou altération marquée de la sensibilité des jambes.

- Fièvre élevée avec lombalgie disproportionnée.

- Troubles urinaires/défécatoires ou anesthésie en « selle ».

11. Mythes et réalités

- « Une IRM sévère impose d’opérer » : on traite la personne, pas l’image.

- « L’OLIF est toujours meilleure que l’XLIF (ou l’inverse) » : cela dépend de l’anatomie et de l’objectif.

- « Après une fusion, je ne bougerai plus pareil » : la plupart reprennent leurs activités avec une bonne fonction si la rééducation est menée.

12. Foire aux questions

Laquelle fait le moins mal, OLIF ou XLIF ?

Les deux visent à minimiser douleur et saignement. L’XLIF peut entraîner des gênes transitoires liées au psoas ; en OLIF elles sont moins probables car on n’en traverse pas le psoas.

Peut-on intervenir sur L5–S1 ?

Ce n’est généralement pas le niveau idéal pour les voies latérales ; on évalue souvent l’ALIF ou d’autres options.

Convient-elles à une sténose centrale sévère ?

Elles peuvent aider par décompression indirecte, mais en cas de compression centrale franche on ajoute habituellement une décompression directe.

Quelle est la durée de vie de l’implant ?

La fusion vise une union osseuse stable. Sa durabilité dépend de la consolidation et de facteurs comme la densité osseuse, la technique et la rééducation.

Pourrai-je faire du sport ?

Dans la majorité des cas, oui, avec une progression encadrée. Les impacts élevés ou charges maximales sont réintroduits progressivement selon l’évolution.

Que faire si la douleur persiste ?

Réévaluer la cause (nerf, facette, sacro-iliaque, hanche) et l’état de la fusion. Des sources douloureuses coexistantes et traitables sont parfois en cause.

13. Glossaire

- OLIF : fusion lombaire oblique, voie d’abord en avant du psoas.

- XLIF : fusion lombaire latérale « extrême », voie d’abord à travers le psoas.

- Psoas : muscle fléchisseur de hanche, au voisinage du plexus fémoral.

- Chaîne sympathique : fibres nerveuses régulant la sudation et la température cutanée.

- Décompression indirecte : soulagement nerveux par restauration de la hauteur discale/foraminale.

- Pseudarthrose : absence de consolidation de la fusion.

Références

- Dr Vicenç Gilete – Neurochirurgien. https://complexspineinstitute.com/fr/institut/#equipe_medicale

- Dr Augusto Covaro – Chirurgien orthopédique et traumatologue. https://complexspineinstitute.com/fr/institut/#equipe_medicale

- Emami A. et al. Comparaison des résultats cliniques et radiologiques entre OLIF et XLIF monosegmentaires : revue systématique et méta-analyse (2023).

- Palacios P. et al. Efficacité et sécurité de la fusion intersomatique latérale extrême (XLIF) : méta-analyse (2024).

- Singhatanadgige W. et al. Incidence et facteurs de risque des lésions de la chaîne sympathique lombaire après OLIF (2024).

- Yagi M. et al. Enquête nationale sur les complications chirurgicales de la fusion intersomatique lombaire latérale (2022).

Avis important : Ce contenu est éducatif et ne remplace pas une évaluation médicale personnalisée. En cas de doute ou de signes d’alarme, consultez un professionnel ou rendez-vous aux urgences.