OLIF und XLIF sind minimalinvasive „laterale“ Zugänge zur lumbalen Fusion. Sie verfolgen dieselben Ziele (Dekompression, Korrektur der Ausrichtung, Stabilisierung), unterscheiden sich jedoch im anatomischen Zugangskorridor, im Komplikationsprofil und in einigen Erholungszeiten. Dieser Leitfaden vergleicht in klarer Sprache, wann welche Technik erwogen wird, wie das Problem diagnostiziert wird, welche Alternativen existieren, realistische Nutzen und Risiken sowie wann man in die Notaufnahme gehen sollte.

- Praktischer 9-Punkte-Vergleich: Anatomie, behandelbare Etagen, postoperative Schmerzen, typische Komplikationen und Rückkehr zur Arbeit.

- Welche Untersuchungen vor der Entscheidung wirklich nötig sind – und wann eine Operation nicht empfohlen wird.

- Konservative Optionen und andere Verfahren (Endoskopie, TLIF/ALIF) mit ihren Vor- und Nachteilen.

- Abschließende Checkliste für das Gespräch mit Ihrer Fachärztin/Ihrem Facharzt, ohne Wichtiges zu vergessen.

1. Was sind OLIF und XLIF?

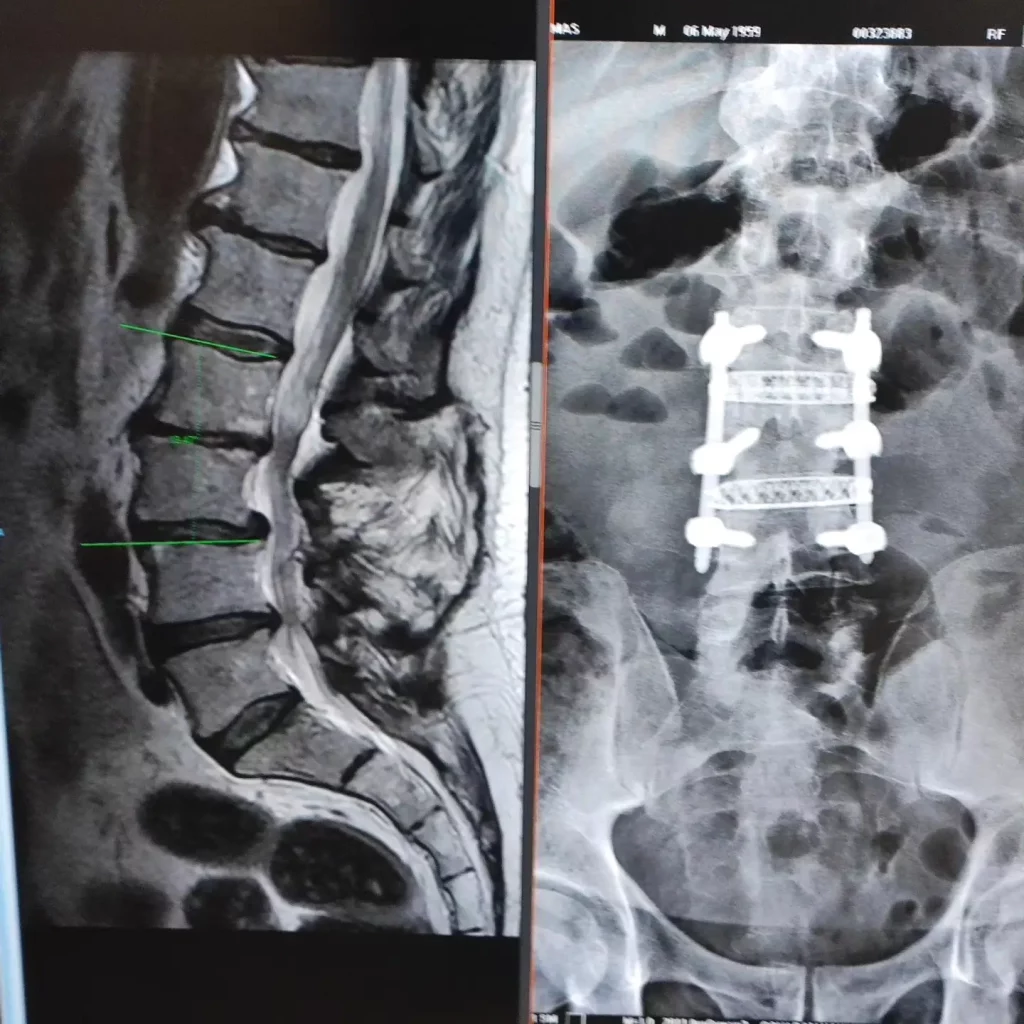

Zwei Varianten der „lateralen“ lumbalen Fusion – minimalinvasive Techniken, bei denen ein interkorporelles Implantat (Cage) zwischen zwei Wirbelkörpern platziert wird, um die Diskushöhe wiederherzustellen, die Nerven indirekt zu dekomprimieren und die Ausrichtung zu verbessern. Beim XLIF erfolgt der Zugang transpsoal (durch den Psoasmuskel). Beim OLIF ist er anterior des Psoas, also vor dem Muskel und hinter dem Peritoneum.

2. Symptome und Indikationen

In Erwägung bei mechanischen Kreuzschmerzen mit oder ohne Beinschmerzen durch foraminale Kompression, foraminale Stenose sowie bestimmten Deformitäten oder degenerativer Spondylolisthesis, wenn gut durchgeführte konservative Maßnahmen erfolglos waren. Ebenfalls möglich bei Revisionsoperationen oder wenn ein klassischer posteriorer Zugang mehr Gewebetrauma verursachen würde.

3. Diagnose: sinnvolle Untersuchungen (und welche wenig bringen)

- Anamnese und neurologische Untersuchung: lokalisieren das Segment und die wahrscheinliche Schmerzquelle.

- MRT: Methode der Wahl zur Beurteilung von Bandscheiben, Facettengelenken und Nervenkompression.

- Dynamische Röntgenaufnahmen (Flexion/Extension): zeigen Instabilität bei Verdacht.

- CT: hilfreich für Schraubenplanung oder Beurteilung früherer Eingriffe.

- Elektromyographie (EMG): bei diagnostischen Unklarheiten oder zur Abgrenzung peripherer Pathologie.

Untersuchungen sollten nicht „aneinandergereiht“ werden, wenn sie die Therapie nicht verändern. Die Entscheidung stützt sich auf die Summe aus Klinik und Bildgebung – nicht auf den „Schweregrad“ des MRT-Befundes.

4. Die 9 wichtigsten Unterschiede zwischen OLIF und XLIF

- Anatomischer Korridor: XLIF verläuft durch den Psoas; OLIF verläuft davor. Das prägt das typische Komplikationsprofil.

- Psoas-Beschwerden: nach XLIF vorübergehende Schwäche der Hüftbeugung oder Kribbeln an der Vorderseite des Oberschenkels möglich. Bei OLIF seltener, da der Psoas nicht durchquert wird.

- Lumbale sympathische Kette: bei OLIF Risiko einer Reizung der sympathischen Kette (Wärmegefühl oder einseitiges Schwitzen am Bein) bei längerer Retraktion; durch sorgfältige Technik minimierbar.

- Behandelbare Etagen: beide adressieren L2–L5 zuverlässig; L4–L5 ist wegen Plexus- und Gefäßanatomie „anspruchsvoller“. L5–S1 erfordert meist andere Verfahren (Gefäßlage und Darmbeinkamm).

- Ausrichtungskorrektur: Wiederherstellung von Höhe und segmentaler Lordose vergleichbar; Größe des Cages und adäquate Release-Technik sind entscheidend, nicht nur der Zugang.

- Indirekte Dekompression: durch Wiederherstellung der Diskushöhe vergrößert sich das Foramen. Bei deutlicher posteriorer Kompression (schwere zentrale Stenose) wird teils eine direkte Dekompression ergänzt.

- Blutung und postoperative Schmerzen: beide geringer als bei traditionellen offenen Verfahren; OLIF kann weniger Muskelbeschwerden verursachen, da der Psoas nicht passiert wird.

- Neurologische vs. vaskuläre Ereignisse: bei XLIF häufiger vorübergehende neurologische Ereignisse (Psoas/Plexus). Bei OLIF eher sympathische oder selten vaskuläre Ereignisse; insgesamt niedrige Raten in erfahrenen Händen.

- Lernkurve und Team: erfordern 3D-Planung und intraoperative Bildgebung; Erfahrung des Teams senkt Komplikationen und verkürzt Abläufe.

5. Nichtoperative Alternativen

- Aufklärung und Training: Programm für Kraft und lumbopelvine motorische Kontrolle.

- Analgetika mit Augenmaß: chronische Opioide vermeiden.

- Physiotherapie: manuelle Therapie eingebettet in einen aktiven Plan.

- Infiltrationen: vorübergehende Linderung in ausgewählten Fällen (epidural, Facettengelenk, Sakroiliakalgelenk).

Ziel sind bessere Funktion und Lebensqualität; viele Menschen vermeiden mit einem gut umgesetzten Plan eine Operation.

6. Operative Alternativen und Vergleich

- Endoskopie/mikrochirurgische Dekompression: sinnvoll, wenn primär eine Nervenkompression ohne Instabilität vorliegt.

- TLIF/PLIF (posterior): ermöglichen direkte Dekompression und Fusion von hinten; stärkere Muskelmanipulation.

- ALIF (anterior L5–S1): hervorragend für Lordose und foraminale Höhe; erfordert ein gefäßchirurgisch erfahrenes Team.

Die Wahl hängt von Anatomie, betroffener Etage, Symptomen und Zielen ab (Radikulopathie, Instabilität, Ausrichtungskorrektur).

7. Erwartbare Nutzen und Risiken/Nebenwirkungen

Nutzen

- Verringerung radikulärer Schmerzen und Funktionsgewinn durch Vergrößerung der Foramina.

- Schnellere Erholung und weniger Blutverlust im Vergleich zur traditionellen offenen Chirurgie.

- Mögliche Korrektur der Ausrichtung und Vorbeugung des Diskus-Kollapses.

Risiken

- Bei jeder Fusion möglich: Infektion, Thrombose, Blutung, Nervenverletzung, Pseudarthrose, anhaltende Schmerzen.

- XLIF: vorübergehende Schwäche der Hüftbeugung, vordere Oberschenkelparästhesien, Reizung des Femoralplexus.

- OLIF: Reizung der sympathischen Kette (Temperatur-/Schweißveränderungen am Bein) und selten Gefäßverletzungen.

Schwere Komplikationen sind bei geeigneter Auswahl und erfahrenem Team selten – aber nie ausgeschlossen.

8. Praktische Überweisungskriterien

- Erhebliche Schmerzen und Funktionsbeeinträchtigung nach 6–12 Wochen gut durchgeführter konservativer Therapie.

- Klare klinisch-radiologische Korrelation (Etage und Seite).

- Progredienter neurologischer Ausfall oder zunehmende Deformität.

9. Realistische Erholungszeiten

- Alltag: frühe Mobilisation und Basistätigkeiten innerhalb weniger Tage bei günstigem Verlauf.

- Arbeit: Bürotätigkeit nach 2–6 Wochen; körperliche Arbeit nach 6–12 Wochen oder länger – je nach Anforderung und Verlauf.

- Rehabilitation: strukturiertes Programm für Kraft, Beweglichkeit und motorische Kontrolle beschleunigt die Rückkehr.

Zeiten hängen stärker vom Ausgangszustand, Begleiterkrankungen und Aktivitätstyp ab als von der Wahl OLIF vs. XLIF.

10. Wann in die Notaufnahme

- Progredienter Kraftverlust oder deutliche Sensibilitätsstörung in den Beinen.

- Hohes Fieber mit unverhältnismäßigen Kreuzschmerzen.

- Störungen von Wasserlassen/Stuhlgang oder „Reithosenanästhesie“.

11. Mythen und Fakten

- „Ein schlimmes MRT erzwingt eine OP“: Behandelt wird die Person, nicht das Bild.

- „OLIF ist immer besser als XLIF (oder umgekehrt)“: hängt von Anatomie und Zielsetzung ab.

- „Nach einer Fusion kann ich mich nicht mehr richtig bewegen“: die meisten nehmen ihre Aktivität mit guter Funktion wieder auf – bei adäquater Rehabilitation.

12. Häufige Fragen

Welche Methode schmerzt weniger, OLIF oder XLIF?

Beide zielen auf geringe Schmerzen und Blutverlust. XLIF kann vorübergehende psoasbedingte Beschwerden verursachen; bei OLIF ist das seltener, da der Psoas nicht durchquert wird.

Ist L5–S1 geeignet?

Für laterale Zugänge meist nicht ideal; häufig wird ALIF oder ein anderes Verfahren geprüft.

Eignet es sich bei schwerer zentraler Stenose?

Indirekte Dekompression kann helfen, doch bei deutlicher zentraler Kompression wird meist eine direkte Dekompression ergänzt.

Wie lange hält das Implantat?

Ziel der Fusion ist eine stabile knöcherne Durchbauung. Die Haltbarkeit hängt von der Konsolidierung sowie Faktoren wie Knochendichte, Technik und Rehabilitation ab.

Kann ich wieder Sport treiben?

In den meisten Fällen ja, mit gesteuertem Aufbau. Hohe Stoßbelastungen oder Maximalgewichte werden je nach Verlauf schrittweise eingeführt.

Was, wenn die Schmerzen bleiben?

Ursachenklärung (Nerv, Facettengelenk, Sakroiliakalgelenk, Hüfte) und Fusionsstatus prüfen. Mitunter bestehen gleichzeitig behandelbare Schmerzquellen.

13. Glossar

- OLIF: schräge lumbale Interkorporell-Fusion, Zugang vor dem Psoas.

- XLIF: extreme laterale lumbale Interkorporell-Fusion, Zugang durch den Psoas.

- Psoas: Hüftbeugemuskel; in der Nähe des Femoralplexus.

- Sympathische Kette: Nervenfasern, die u. a. Schweißsekretion und Hauttemperatur steuern.

- Indirekte Dekompression: Entlastung der Nerven durch Wiederherstellung der Diskus-/Foramenhöhe.

- Pseudarthrose: fehlende knöcherne Konsolidierung der Fusion.

Literatur

- Dr. Vicenç Gilete – Neurochirurg. https://complexspineinstitute.com/de/institut/#medizinisches_team

- Dr. Augusto Covaro – Orthopäde und Unfallchirurg. https://complexspineinstitute.com/de/institut/#medizinisches_team

- Emami A. et al. Vergleich klinischer und radiologischer Ergebnisse zwischen einsegmentigem OLIF und XLIF: systematische Übersichtsarbeit & Metaanalyse (2023).

- Palacios P. et al. Wirksamkeit und Sicherheit der „Extreme Lateral Interbody Fusion“ (XLIF): Metaanalyse (2024).

- Singhatanadgige W. et al. Inzidenz und Risikofaktoren für Verletzungen der lumbalen sympathischen Kette nach OLIF (2024).

- Yagi M. et al. Landesweite Erhebung chirurgischer Komplikationen bei lateraler lumbaler Interkorporell-Fusion (2022).

Wichtiger Hinweis: Dieser Inhalt dient der Aufklärung und ersetzt keine individuelle ärztliche Beurteilung. Bei Unsicherheit oder Alarmsymptomen wenden Sie sich an eine Fachperson oder die Notaufnahme.